-1900-Carte PerforéeDéveloppée vers 1725 pour les ateliers de tissage, la carte perforée a été adaptée au stockage de données entre 1880 et 1890 par Hermann Hollerith, pour le recensement des États-Unis en 1890. Le succès de la technique permis à Hollerith de fonder sa propre société qui finit par grandir jusqu’à se renommer… IBM. La version de la carte perforée d’Hollerith consistait en 80 colonnes contenant chacune 12 points de perforation, pour une capacité de stockage maximum de 960 bits. Les cartes perforées connurent leur plus grand succès dans les années 1930-1960, après quoi elles furent progressivement remplacées par les disquettes et bandes magnétiques. |

1932 : le Magnetophon à bande magnétiqueEn 1928, l’ingénieur allemand Fritz Pfleumer invente le concept de la bande magnétique. Sa première version est une fine bande de papier sur laquelle de la poudre d’oxide de fer est collée avec de la laque. L’invention est rapidement utilisée par AEG, qui, en 1932 crée le premier enregistreur à bande, baptisé le Magnetophon. Il est exposé à l’IFA de 1935 (le même salon IFA qui se déroule aujourd’hui à Berlin chaque année !). Ce n’est que bien des années plus tard que la bande magnétique sera employée comme support pour des données informatiques. |

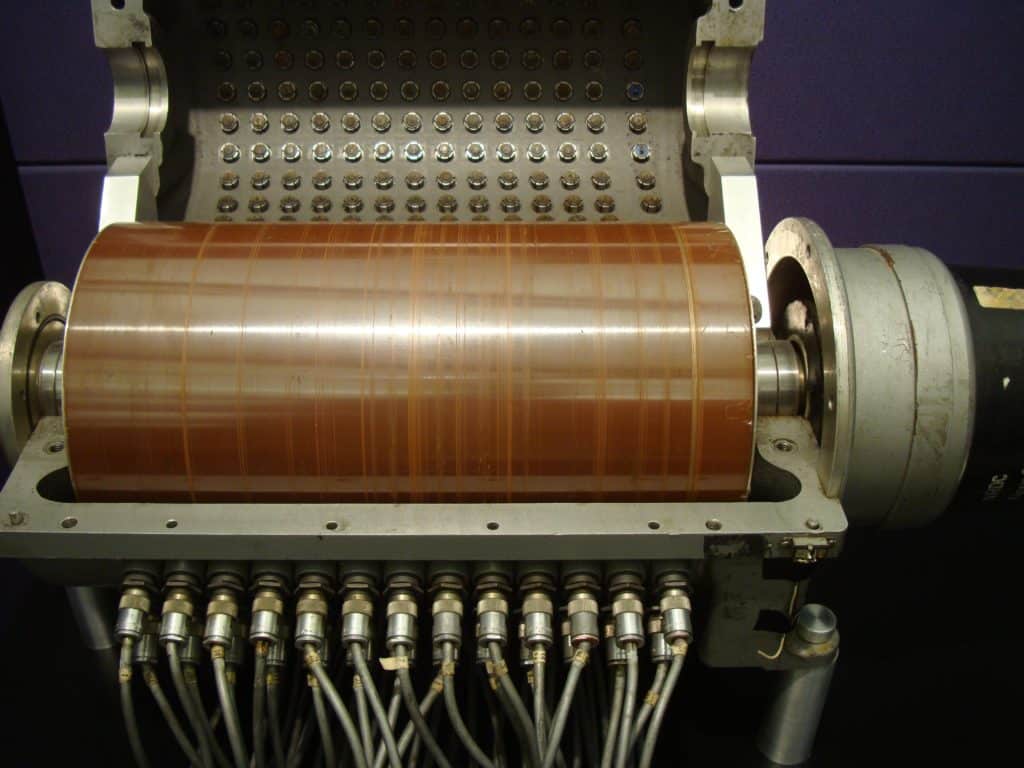

1932 : Le tambour magnétiqueCrédit : Computer History Museum Le tambour magnétique est l’ancêtre du disque dur. C’est en 1932 qu’un ingénieur autrichien Gustav Tauschek a l’idée de déposer une couche de matériau ferromagnétique à la surface d’un cylindre. Ce dernier tourne sous des têtes de lecture et d’écriture fixées à quelques microns au-dessus. Chacune modifie la polarisation de la zone qui passe sous elles, il y a donc autant de pistes mémoire que de têtes. Les temps d’accès sont déterminés par la vitesse de rotation du cylindre – certains modèles monteront jusqu’à 12 500 tours par minute. La circonférence et la longueur du cylindre fixent la capacité totale. |

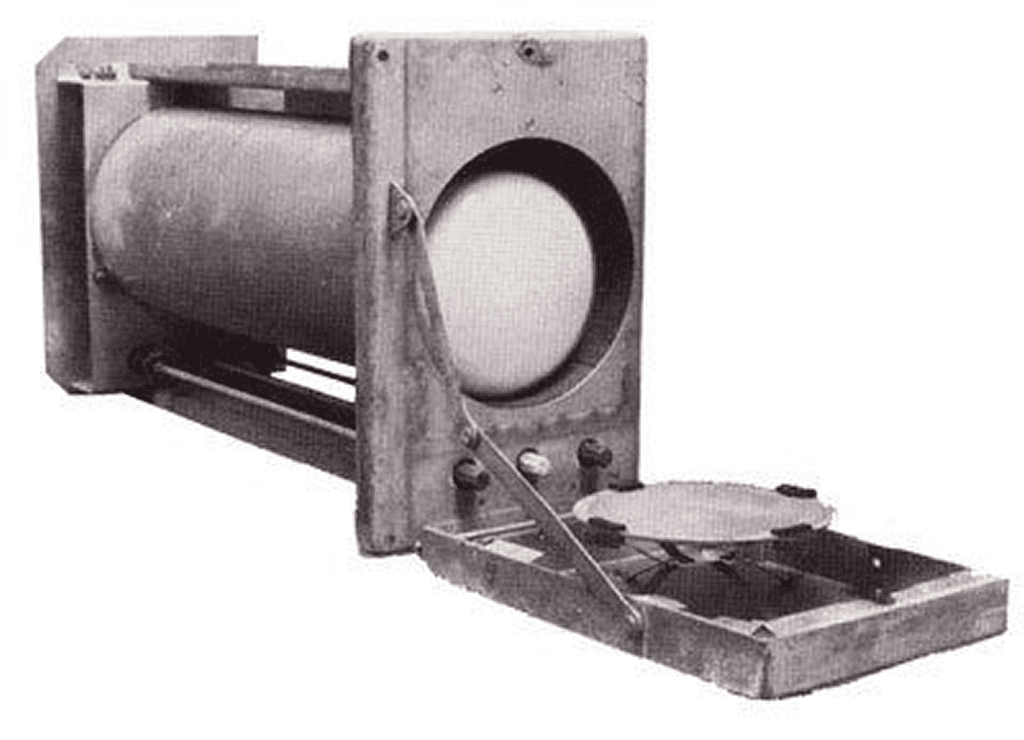

1947 : le tube Williams-KillburnChercheurs à l’université de Manchester (Royaume-Uni), Freddie Williams et Tom Killburn développent la première mémoire entièrement électronique à haute vitesse. Il s’agissait d’un tube cathodique, identique à celui des premiers téléviseurs et moniteurs. Les données étaient représentées par des points affichés sur l’écran. Elles étaient lues par une grille métallique posée à la surface du tube qui détectait la charge électronique. L’inconvénient du tube est que la lecture des données provoque leur effacement et qu’il faut un rafraîchissement constant. Toutefois le tube de Williams fut employé dans la plupart des ordinateurs du début des années 1950. |

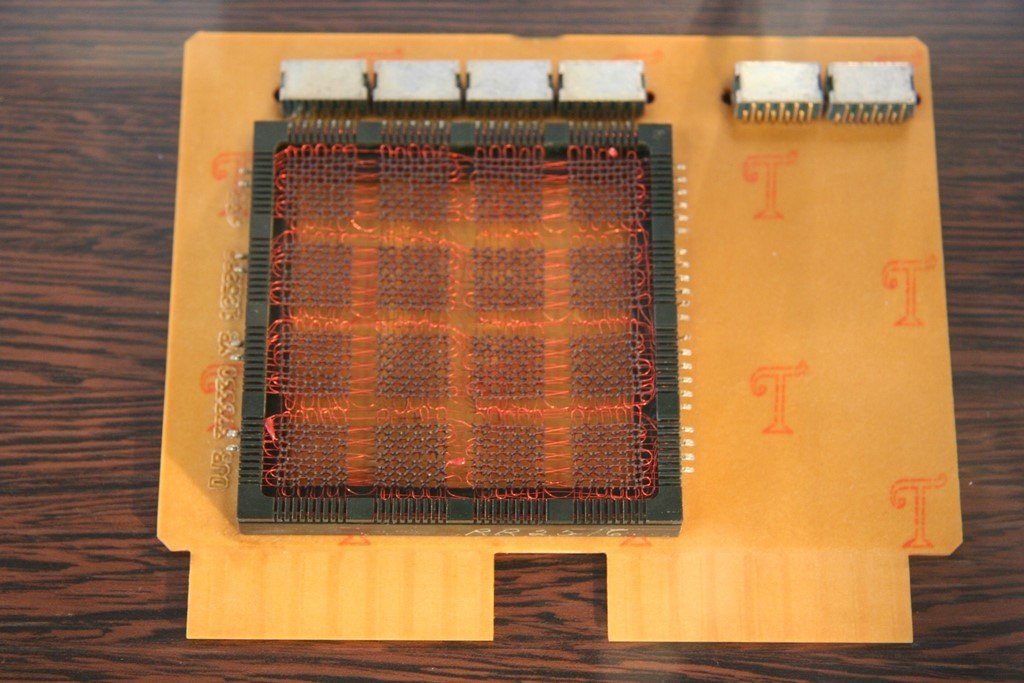

1953 : Whirlwind et la Magnetic Core MemoryDès 1949 au MIT, Jay Forrester a l’idée d’une mémoire à courants coïncidents. Ses travaux débouchent sur la création de la mémoire à tores magnétiques. Chaque bit est stocké sous la forme d’un petit anneau (un tore) de ferrite traversé par trois fils. Sous l’action d’un courant traversant les fils, le tore est magnétisé dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens opposé. Comme dans le tube de Williams, la lecture des données est destructrice, mais la mémoire à tores magnétiques a un gros avantage : elle est non volatile. En 1953, le Whirldwind du MIT, fut le premier ordinateur à employer de la mémoire à tores magnétiques. Elle tomba en désuétude après l’invention de la DRAM, près de 20 ans plus tard. |

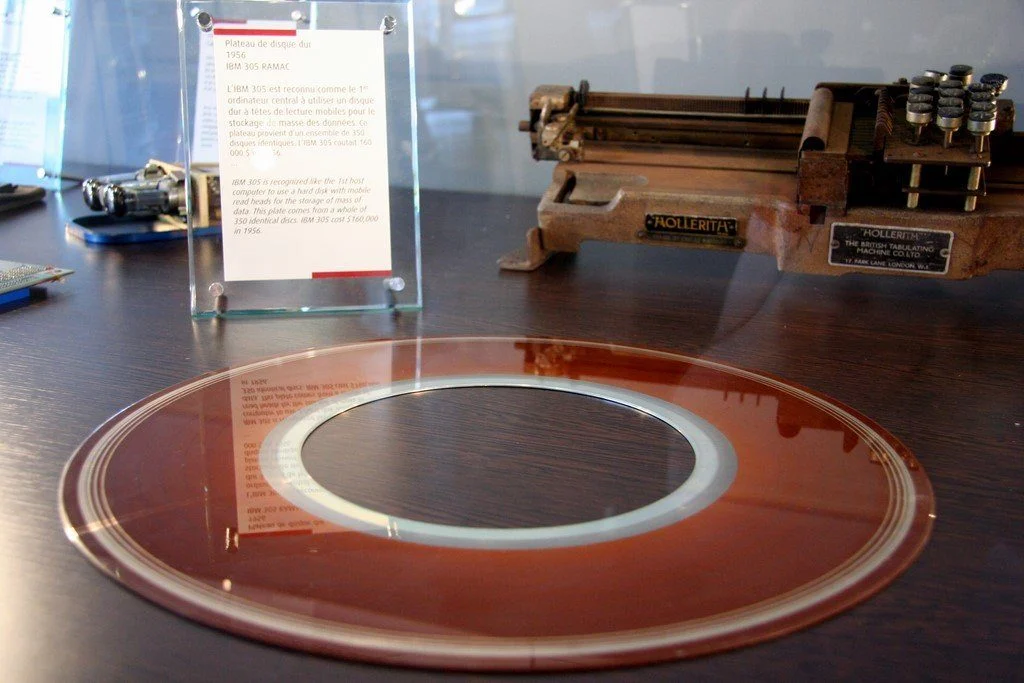

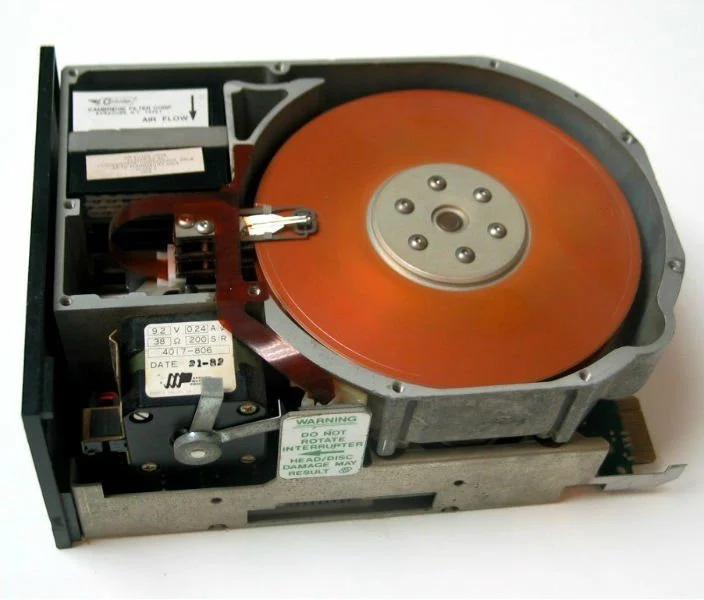

1956 : RAMAC, le premier disque durLe tout premier disque dur de l’histoire était celui du RAMAC 305, livré par IBM en 1956. Le disque IBM 350 était formé de 50 plateaux métalliques de 24 pouces de diamètre (61 cm) couverts de matériau magnétique. Au total, le RAMAC 305 dispose ainsi de 100 faces possédant chacune 100 pistes, pour un total de 3,75 Mo. Les disques tournaient à 1200 tr/min. La lecture des données passait par une seule paire de têtes, déplacée en face d’un des 50 disques. |

1963 : la cassette audioEn 1963, Philips lance la cassette audio. Très compacte, cette cartouche de bande magnétique est la lointaine descendante du Magnetophon de 1932. La bande faite de polyester ne mesure que 3,81 mm de large et enregistre deux pistes – la première utilisation est l’enregistrement audio stéréo. Rapidement, la cassette est détournée comme stockage informatique. Dès le début des années 1970, des calculateurs et des ordinateurs personnels ont un lecteur de cassette. L’un des plus célèbres exemples est le Commodore PET et son lecteur de Datasette, mais toute la première génération de micro-ordinateurs (Amstrad, Apple II, PC…) y avait recours également. |

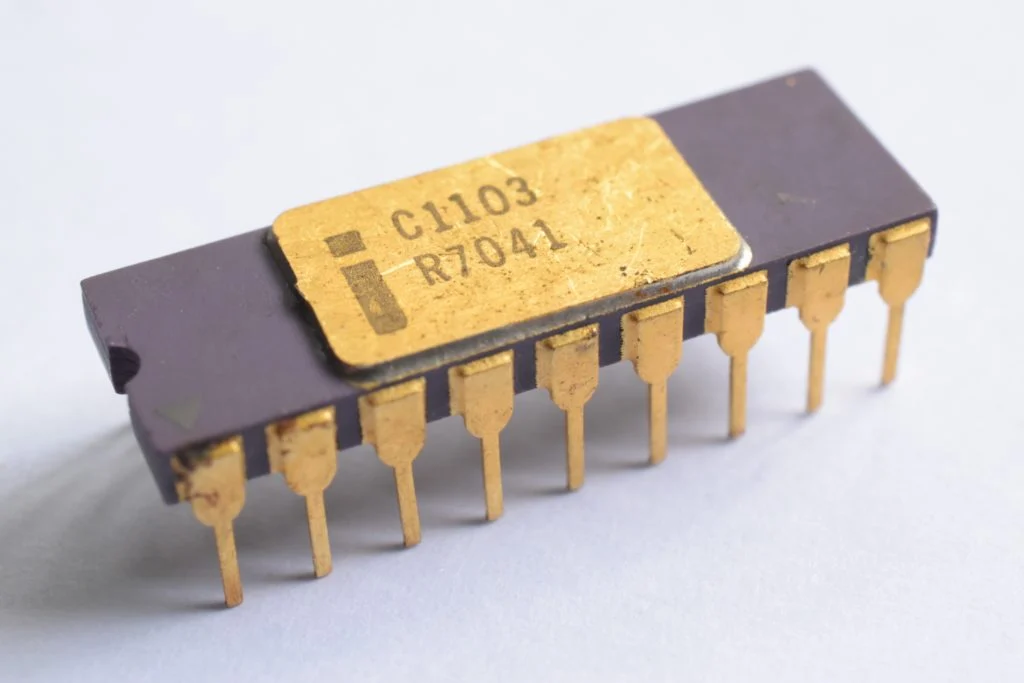

1966 : la révolution de la DRAM1966 est une date-clé dans l’histoire de l’informatique puisqu’elle voit l’invention de la mémoire vive dynamique, la DRAM. Nous la devons à Robert Dennard, chercheur pour IBM. C’est une révolution. Rapide, cette mémoire est surtout très dense : il suffit d’un transistor et d’un condensateur pour stocker un bit. La DRAM connut un succès très rapide et éclipsa la mémoire à tores magnétiques. |

1976 : Shugart invente la disquette 5,25″Shugart Associates, fondée par des anciens d’IBM, rendit un grand service à l’informatique personnelle en général, et à Apple en particulier. En 1976, Shugart présente la disquette de 5,25 pouces et son lecteur SA400. Beaucoup plus pratique que les disquettes 8 pouces, les 5,25″ vont taper dans l’oeil d’un certains Steve Jobs, qui, après les avoir découvertes lors d’une réunion du HomeBrew Computing Club, les choisit comme périphérique pour l’Apple II, lancé un an plus tard. |

1977 : Les cartouches de jeu ROMEn 1977, la console Atari 2600 ou Atari VCS (Video Computer System) commença une longue et belle carrière. Une de ses particularités, et peut-être l’une des raisons de son succès, tient à ses cartouches. Chaque jeu était stocké sur son propre support, sous forme de cartouche que l’on insérait dans la console au moment voulu. Ce système devint tellement populaire que beaucoup de consoles l’ont repris. À l’intérieur des cartouches, les données étaient enregistrées sur circuits intégrés de mémoire ROM. Ce nom est resté dans les mémoires, et c’est pourquoi on doit “charger des ROM” dans les émulateurs modernes. |

1978 : LaserDiscBande, cassette, disque dur et disquette reposent tous sur un même phénomène physique : le magnétisme. En 1972, Philips est MCA font la première démonstration publique d’une toute nouvelle famille de supports de stockage, qu’on croirait tout droit sortie d’un film de science fiction : le disque laser. La technologie est pourtant plus vieille, esquissée dès 1958 par David Paul Gregg, mais Philips l’a largement améliorée. Le LaserDisc est finalement mis en vente en décembre 1978, deux ans après la cassette VHS, mais quatre ans avant son petit frère, le Compact Disc. Les années suivantes verront l’introduction d’une longue suite de supports optiques : CD en 1980, CD-ROM en 1984, DVD en 1995, DVD-ROM en 1997, Blu-ray en 2003, etc. Quarante-cinq ans après son invention, le disque optique est à peu près abandonné pour le stockage informatique. |

1981 : Seagate ST506, premier disque dur pour microordinateurAlan Shugart, qui avait fondé Shugart Associates s’est fait débarqué par son conseil d’administration, et il fonda quelques années plus tard Shugart Technology, qui fut rapidement renommée Seagate. En 1981, Seagate introduit sur le marché une petite révolution : le ST506. Il s’agit alors du premier disque dur pour les micro-ordinateurs et le premier au format 5,25 pouces. Il occupait le même espace qu’un lecteur de disquette mais stockait 5 Mo, soit cinq fois plus. Le succès fut immédiat, Seagate en vendit rapidement plusieurs millions d’exemplaires. |

1984 : la mémoire flashEn 1984, dans son laboratoire Toshiba, Fujio Masuoka met au point l’invention sans laquelle nous n’aurions eu ni baladeur mp3, ni smartphone, ni appareil photo numérique : la mémoire flash. Tirant son nom du fait qu’elle peut être reprogrammée sous l’effet d’une tension forte, mais très brève, comme le flash d’un appareil photo, la mémoire flash a l’avantage d’être non volatile, mais facilement et rapidement réinscriptible. |

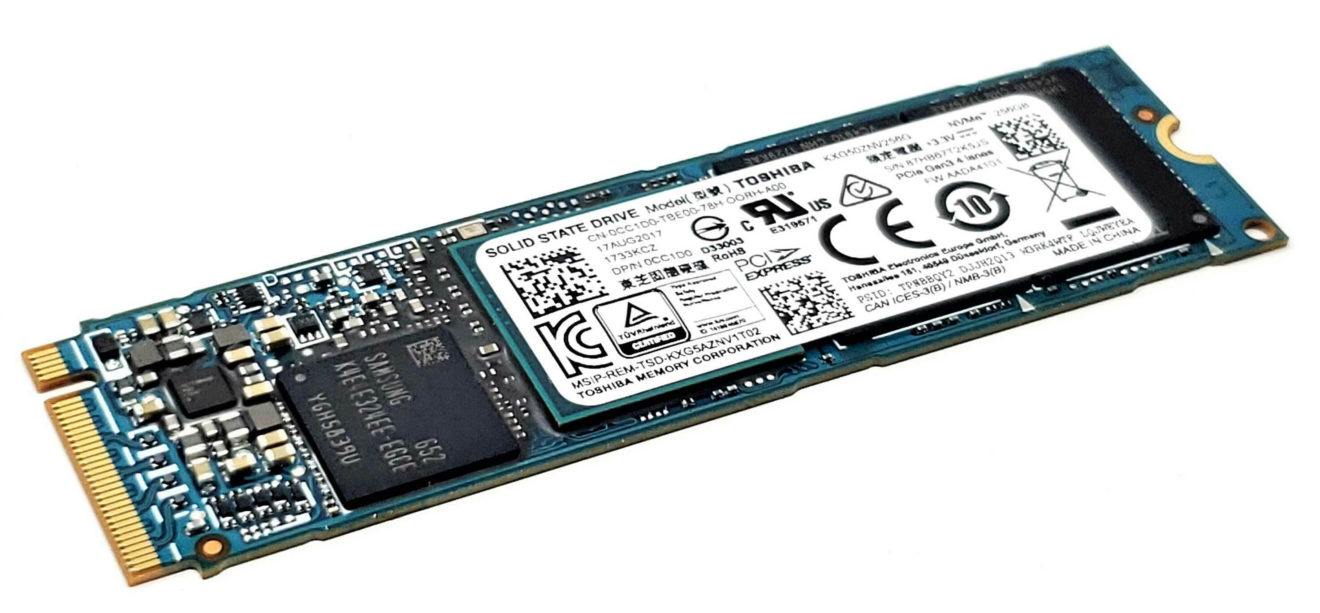

1992 : premier SSD flash SunDiskSix ans après l’invention de la mémoire Flash, SunDisk (qui devint plus tard SanDisk) produit le premier SSD, un module de stockage à mémoire Flash, pour IBM. Au format 2,5″, ce module utilise des puces de 4 Mbit et totalise une capacité de 20 Mo. |

1994 : carte CompactFlashLes premières cartes mémoire sont apparues au format PCMCIA, mais dès 1994, SanDisk lance la carte CompactFlash. Très rapidement, des fabricants d’appareils photos numériques l’adoptent grâce à sa petite taille, et la CompactFlash devient un standard de fait. Dès l’origine, les vitesses sont exprimées en multiples de celles du CD audio (150 ko/s). La première CompactFlash de SanDisk fait 4 Mo. |

2000 : la clé USBVous ne connaissez sans-doute pas Trek Technology et pourtant vous utilisez tous les jours son invention : la clé USB. Au CeBIT 2000, Trek Technology, une toute petite entreprise de Singapour, présente le ThumbDrive. Ce minuscule dispositif, de la taille d’un pouce, possède un port USB et cache des puces de mémoire Flash dans son boîtier de plastique. L’idée est tellement géniale que le stand de la société reçoit d’innombrables visites. IBM signe un partenariat et en décembre 2000, les premières clés USB IBM DiskOnKey sont vendues aux USA. Mais de manière incroyable, Trek n’avait pas attendu d’obtenir des brevets sur son invention avant de la révéler au CeBIT. Le ThumbDrive a donc été copié sans scrupules et l’entreprise est tombée dans l’oubli ! |

2006 : le stockage cloudEn soi, stocker des fichiers sur Internet est déjà bien banal en 2006, mais cette année-là, Google invente le terme de stockage dans le nuage (Cloud storage). Cette expression qualifie un nouvel usage du réseau, en tant que stockage intégré à son système d’exploitation ou à son appareil. Amazon fut le premier à utiliser cette solution, et aujourd’hui, de nombreux services le proposent. À commencer par Windows 10 et 11, qui prolongent le stockage du PC en intégrant par défaut la synchronisation avec votre espace en ligne OneDrive. Autre atout de ce disque dur virtuel sur Internet : servir de stockage synchronisé entre plusieurs machines personnelles. Dernier avantage, tout du moins pour les fournisseurs de service : toutes ces informations stockées en ligne peuvent parfois servir de données d’étude (big data), surtout quand le service est gratuit… |

T2007 : le premier disque dur de 1 ToHitachi dévoile en 2007 le premier disque dur à plateaux de 1 téraoctet : le Deskstar 7K1000. Commercialisé à son lancement à 330 euros, il embarque cinq plateaux 3,5 pouces de 200 Go chacun, avec une vitesse de rotation de 7200 tours par minute. Si aujourd’hui ce volume paraît banal, il faut se rendre compte du chemin parcouru : cinquante ans après le premier disque dur au monde, l’IBM RAMAC 350, la capacité de stockage s’est multipliée de plus de 300 000 fois, dans un format plus de mille fois plus compact. |

2013 : les supports NVM ExpressCe n’est pas à proprement parler une nouvelle technologie liée aux supports de stockage, mais plutôt un standard d’interface qui a considérablement modernisé leurs performances. Alors que les SSD se sont considérablement démocratisés, ils ont peu à peu atteint les débits maximum de l’interface SATA. Un consortium de plus de 60 constructeurs a alors mis au point l’interface Non-Volatile Memory Express. Directement intégré à la carte mère, un connecteur permet ainsi à l’ordinateur d’accéder à un support de stockage à travers un bus PCI Express. L’interface NVMe permet ainsi de réduire considérablement le temps d’accès à la mémoire flash, de favoriser les accès parallèles et surtout d’atteindre jusqu’à 3 millions d’opérations d’entrée/sortie par seconde (IOPS), contre 150 000 IOPS pour le SATA. La bande passante maximale théorique est de 8 Go/s en PCI Express 4.0, alors que SATA III la limitait à 600 Mo/s. La quasi-totalité des derniers PC portables et des ordinateurs au format tour, mais aussi la PlayStation 5 ou la Xbox Series S/X, embarquent ce type de connectique et permettent ainsi d’insérer des SSD qui épousent le format d’une barrette de mémoire vive. |

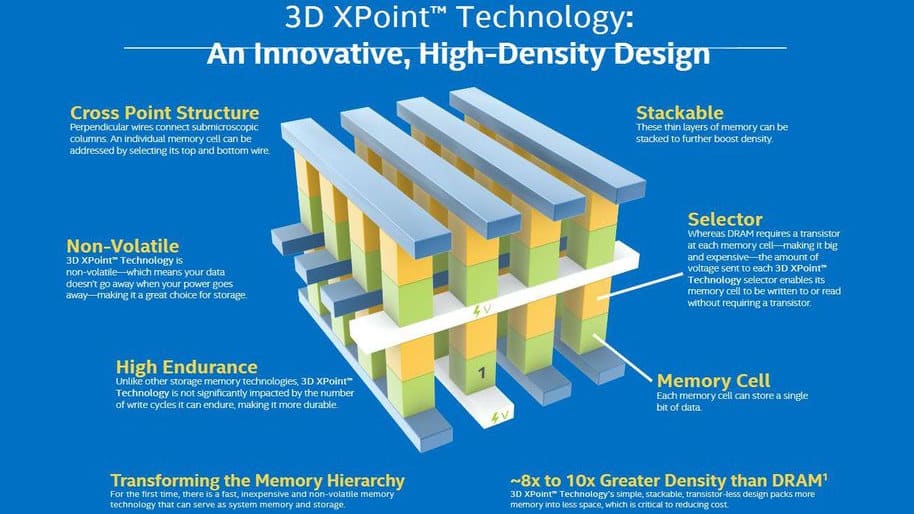

2015 : mémoire 3D XPointLa mémoire flash NAND est reine du secteur grâce à son rapport capacité/prix. Mais elle n’est pas encore assez rapide, pour combler le fossé de performances qui la sépare de la mémoire volatile (DRAM). Intel et Micron ont mis au point la mémoire 3D Xpoint, qui n’est pas volatile, et qui est surtout beaucoup plus rapide, notamment pour les temps d’accès et donc en accès aléatoires. Cette mémoire est beaucoup plus chère, mais elle semble promise à un bel avenir si son rapport capacité/prix progresse. |

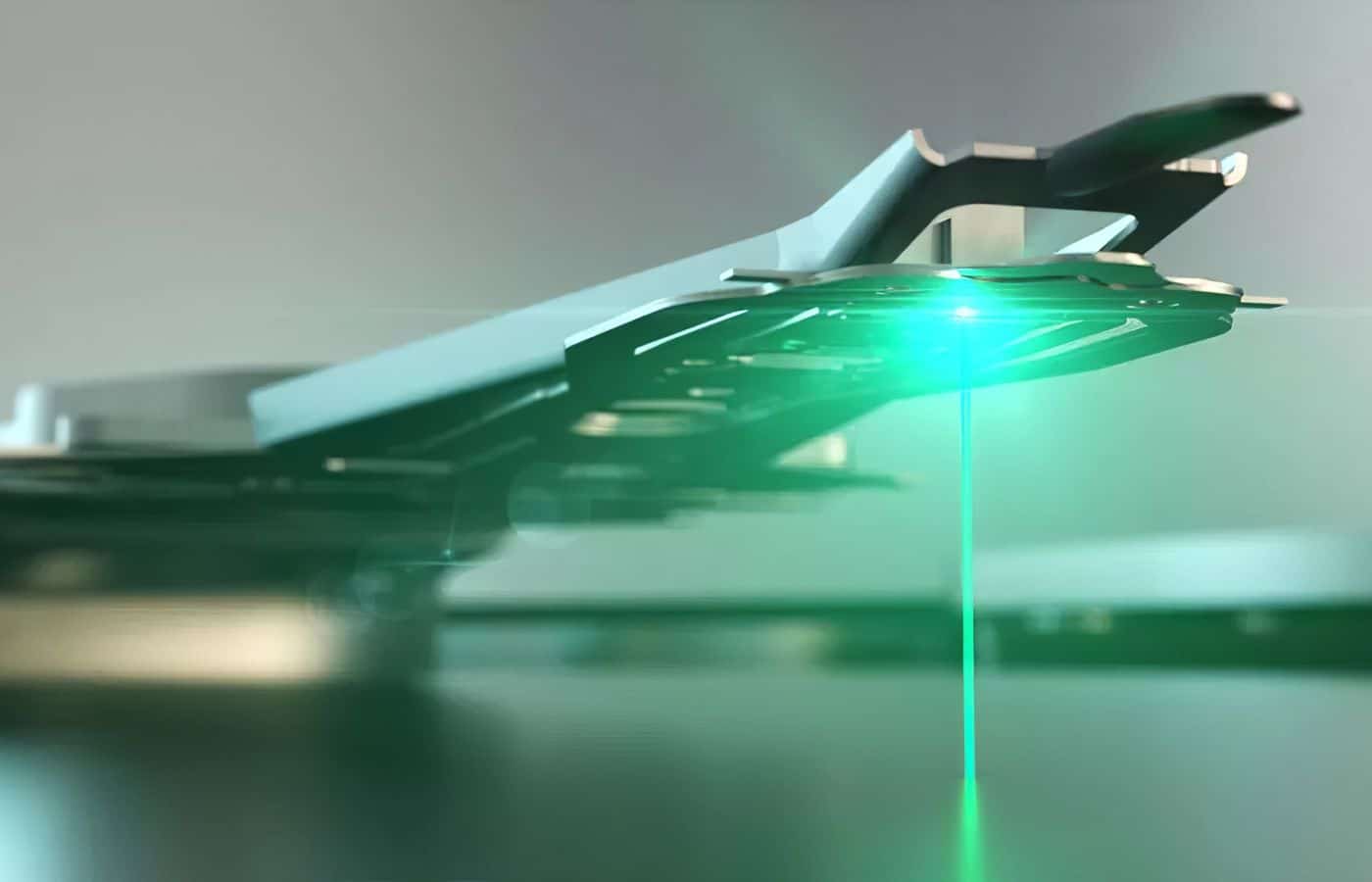

2021 : L’enregistrement magnétique assisté par la chaleur (HAMR) et par micro-ondes (MAMR)Si les SSD ont considérablement amélioré les performances et les débits des unités de stockage au fil des années, la capacité et les grands volumes restent l’apanage des disques durs classiques à plateaux. Deux technologies pourraient rapidement étendre encore cet atout les concernant : l’enregistrement magnétique assisté par la chaleur (HAMR, Heat Assisted Magnetic Recording) et l’enregistrement magnétique assisté par micro-ondes (MAMR, Microware Assisted Magnetic Recording). Dans le premier cas, il s’agit d’utiliser un faisceau laser pour augmenter la quantité de données à stocker. Les zones chauffées par ce biais autorisent le stockage de données sur de plus petits segments. La technologie MAMR repose sur le même principe, mais utilise un champ magnétique qui va multiplier la précision de lecture et d’écriture par quatre. Seagate fut le premier constructeur à exploiter la technologie HAMR, avec des disques de 20 To commercialisés en janvier 2021. Le constructeur affirme être en mesure de proposer des unités de 50 To en 2026. |